西行漫记——我的绿格日记

2023年7月中下旬,笔者参与了学校一个志愿者组织“绿格”组织的活动,主要内容是前往西北荒漠地区植树治沙。以下一些记录,就是在那段时间写下的。下面一段,正文开始。

且让我偷来埃德加·斯诺的题目,再借用中国传统西游记里的传统,来安放我一路向西的一点感想。这个感想并非按照日子悉数排列,而是按照一些松散的主题散漫地排布。至于日寄中表达的内容,自然是偏颇的,主观的,乃至有点与“主流认知”相悖的——否则,它也称不上是我自己的记录了。

西行的火车上我有时睡着,有时醒来,大部分时候,不看窗外。车行的很慢,我躺在铺位上,看书。过长江的时候,我没看见,大抵错过了;越过太行山脉的时候在深夜。所以我一路上很少看窗外。书倒是看完了,但伴着经久不息的打牌之声。这次我跟同学们一同坐火车,然而又不会打牌,也不想打。先前我已旅行了几日,说实话,是提不起劲了,有点儿倦了。

所以,从旅行的开始,我就带着一丝若有若无的厌恶。我发觉,与我同行的同学们,大多愿意大声喧嚷,玩牌,狼人杀。而我的设想是,到没人的地方去,在体力劳动后,看看星星,看看书。在这样的场合,我甚至感觉不能看小说——于是我事先往kindle里塞了点诗集,前日在旅行途中已经翻开的,是陶渊明的诗,业已看到第三卷。当然,训诂的东西��我看不懂,主打一个附庸风雅与氛围感。不过,在坐火车的时候,我并没有读诗,而是把早打算看的两本纸质书草草翻完。我修为不够,喧嚷之声下,实在无法读诗。

后来到了包头,休息一日。刚开始我总以外地人的视角审视这里的普通人,心想此处离北上广甚远,现代化设施也极为陈旧,这儿的人们如何立命安身。后来想了想,明白了,这里的人们生于斯长于斯,大概根本不会动像我这样的念头。包头几乎全是电动共享单车,我们到时已是晚间,就驱车去附近的饭馆吃一些特色食物。特色无外乎羊排之类,还有奶茶,冷的酸梅汤。我们坐在外面吃,常有小摊贩过来兜售特色酸奶。喝了的人表示,其味大致同北京老酸奶类似。

我们住在一家名为速八的快捷酒店,前厅被各种行李箱之类塞得满满。前台放着介绍,说速八酒店原来起源于美国。柜台后面挂着两个时钟:北京时间与美国时间,后边是泛黄的墙面。速八酒店整体上给我的印象是旧的,房间的开关处泛黄,卫生间的地面有些污渍,且灯光忽明忽暗。窗外边是包头的楼群,没有很高,但也遮住了远处的阴山山脉。这些楼群看上去也是旧的,在余晖下静静立着,好像潮水褪去过的沙滩。吃完晚饭回来的时候,我们就骑着车在这楼群中默默穿行。晚风比上海凉快许多,我把电动车把拧到底。酒店前面那条路正施工,用绿色铁皮封了头,却又没挖开,便成了私家车的停车场。那些车并不规规矩矩停在路边,而是如凝滞的车流般停在路面上。凝固的车流后边,是亘古的晚霞。在这个画面前我终于找到对包头第一印象的恰切描述:一个二十年前的城市,在平常的某一刻,突然时间停了下来,于是一切都凝固了,只有曾经构筑起这个城市的人类还在如蚂蚁般来来往往。

第二天我们就又往西去了,到巴彦淖尔。

绿皮,山,行李与小朋友

火车这时几乎是贴着山脉行走。我透过放得满满的行李,看到山的脉络与纹路。耳机里非常应景地随机到野孩子的《敕勒川》,不觉想到诸多旧事,匈奴和飞将军可能就曾转过这个或者那个山口,热血就涌上来。不过是没有看到放养的牛羊的,山脚下也大多是铁皮房筑成的村庄,也无草原,大多是种玉米的麦田。后来山没有了,周围就变成一块块飞掠而过的田地,竟与中原地带的景致类似。铁道旁边,常常看到一些小水洼,间有芦苇,时有白鹭飞过。我在上海就见过不少白鹭,那时候我以为白鹭是独属于南方的鸟儿,在这里乍一看到,还觉得有些惊讶。此处是白鹭南飞北归的栖息地,鸟儿加上小水洼配上芦苇,也像微缩的南方的湖泽,竟使我恍惚不知此处为何处了。

从包头到巴彦高勒,要走三个小时,绿皮车像是天边的白云慢悠悠地晃着。窗外起初有山,后来到五原附近,就渐渐看不到了,我观赏窗外景物的兴致,也就在此时渐渐消减了。

收回目光到车内。我们这帮学生,坐了硬座,票是一起买的,也就集中到一两个车厢。在卧铺,行李箱可以被折叠放在床下,在硬座车厢却不是如此。于是走廊里乃至桌上,都放满了大包小包,大箱小箱的行李,上车下车,上厕所乃至挪动身子,都要细细权衡计算,免得打破车厢里空间微妙的平衡。这车厢里虽然学生居多,但也有些当地旅客。隔着过道的一家,有明显的偏黑的肤色,浓重到乃至听不懂的口音。我们的行李一直堆到他们脚边。他们的行李在哪里?当时在车上的我并没有很注意,兴许在行李架上?我只记得我们的行李几乎把他们的面容遮住。行李里有的,大概是化妆品,吹风用的小风扇,大件的有吉他之类的乐器。在这个时候我突然感到一阵强烈的荒谬,开始怀疑起这次实践的目的。车上有旅客问我们从哪儿来,到这里来干什么,有同学很自豪的说“治沙”,我却偏偏因此感到羞赧。后来同学们玩起飞花令,在车厢里兴奋地拍起照片,还有拍高耸的行李之墙发朋友圈的。我的那种荒谬感却越来越强烈了。我们的那些行李,实在是占用了太多的位置。兴许我们就不该来到这里,把座位让给更多的这样的一家人们。直至写下文字的现在,我仍无法用文字准确地描述这种感受。兴许是突然意识到我们(包括我自己)来到这里,本质的缘由便是我们中产阶级的“刻奇”,而非出于纯粹的公利;或许是某种既想打破林徽因所谓的“窗子”又终于无法打破的无奈;或许是两种生活方式交互碰撞带来的冲击;或许是意识到我们之后的实践都可能是做做样子的摆设而非真正地落于实处……这股荒谬感从这时生发,在之后的几天里,反复袭击着我。一个疑问也就随即产生,在这之后的几天我也反复叩问自己:“为啥要来?”

关于行李和这一家人,我最后的记忆是,下车之前,当我们挪动行李互相开玩笑称之为“华容道”的时候,那家人的小孩光着脚站在硬座上,家人拿着手机对着小孩拍视频。小孩唱:“我们都有一个家,名字叫中国,兄弟姐妹都很多,景色也不错……”我是个孩子的时候也唱过这首歌,这旋律我也记得。

外边阳光猛烈,我就听着这旋律下了车。

“现代化”基地

巴彦高勒站在磴口县县城。站台仅仅是两道水泥台,没有遮挡。站台很低,要下车的旅客须得先迈下绿皮伸出的三阶阶梯。不用说,搬行李下车又花去了我们不少功夫。出站口处,两个工作人员手持仪器为我们检票,于是不�久我们就到了巴彦高勒站热烈的阳光之下。

驱车大约十几分钟,就到基地。车行的最后几分钟均在黄土路上,极为颠簸不定。基地由几排平房围成,留两个豁口:一个豁口是院门,另一个豁口里放了几台稀奇古怪的机器,之后的参观中我才明白那是实验用的风洞。院门边上挂了块牌子:内蒙古农业大学实践教育基地。

我们被根据职能组与性别分到几个不同的寝室去。寝室大小不同,不过都是铁架子高低床,有些褥子可以铺上。大家都带了睡袋,就放在褥子上。仅有男寝有空调,也仅有女寝有蚊帐。

厕所乃是旱厕,甫一入厕苍蝇蚊子乱飞。蹲在那儿的时候也听见蚊虫子嗡嗡叫:我每每蹲在那儿的时候,就想起《肖申克的救赎》里边安迪刚进肖申克监狱时老犯人们嘲弄新犯人的场景——我仿佛就是新犯人受着那些蚊虫的嘲讽。厕所之侧,是垃圾场。每日垃圾都尽数倾倒于此,据说有专人定期来清理——不过我没见过。

开始的几日,浴室根本没热水,于是洗澡者自然寥寥。后来请了人来烧锅炉,才有了热水,洗澡的人才多起来。不过水压不定,断断续续,水忽冷忽热是洗澡常态。哦对了,我还忘了说,因为水压太低,浴室里没有花洒,我们一般都拿着水管子洗澡来着。

浴室外边,是一长条水池,旁有几条长桌以及座椅。此处便是我们吃饭的地方。跨过院子,对面是厨房所在地,用火灶,需点火,两个烟囱立着通气用。厨房里亦有苍蝇乱飞。

此处条件,大略如此。然而,却有水,有电,有信号。平房中的一间,做会议室摆设,其中灯亮如白昼,甚至有WIFI,丝毫没有边远地区之态。由此可见,此处似乎是有“现代化”的条件的。

那么接踵而来的问题就是,为什么不“现代化”?以我的视角看��,现代化显然好处多多。我们是暂居于此,条件差尚能忍受,然而若是在此处长住,一辈子都在这样的环境里呆着,大概是十分难熬的。

根据我的经验,对这个问题的第一个答案是“习惯成自然”。来自城市的我们自然会感到此处环境的“恶劣”,而生于斯长于斯者大概只会认定此处环境天然如此,无甚恶劣可言。魏晋人以扪虱而谈为雅事,当代人大概只觉得恐怖,二者道理相同。而且,在这儿呆久了,就逐渐对厕所里乱飞的蚊蝇视而不见了,甚至见到苍蝇停在自己的物品上,也懒得去打,麻木得很。在基地待着的最后几天,我觉察到这种麻木在我身上悄然生长,但又不甘心,使劲挥手大骂苍蝇傻逼,算是我对这“麻木”的最后一点点反抗。

我的第二个答案,则涉及到经济原因。基地的主人,在我看来是几个老头,附近的农民,然而他们总是在早上悄悄出现,晚上不知所踪。于是我便做出一个大胆的猜想:实际上基地并无人员常住!即使有人员常住,他们也并不住在我们这样的寝室里,使用旱厕如厕。曾经有一个传言说,基地里实际上是有现代化的厕所的,但并不对我们开放,只对基地的拥有者开放,当然,这只是传言。假设把这个传言考虑在内,那么不“现代化”的原因就昭然若揭了,当然是因为成本。翻修基地所需的金钱不少,而基地的拥有者又不常住基地,无法享受其中便利。我们这次出行的账单也显示,使用基地的设施并不需要付费。于是,翻修基地对基地的拥有者而言,收获接近于零。这样,基地的拥有者当然不会花大力气翻修基地了。

这两个原因之外,我便很难找到第三个原因。只想起那位来自林科院的老师告诉我们,林科院人多,职位也杂,兴许这个基地也处在林科院治下复杂的人员体系��中,不好翻修。不过这点我是不敢揣度的。但是细细追究起来上述几个原因,小小的基地居然似乎可以成为中国广大的农村地区乃至处于整个正在现代化进程中中国的缩影,麻木的观念与经济的考量在苍蝇蚊子的飞舞间反复穿梭,当然,苍蝇蚊子之外,这儿也有树林,夕阳与星空。

拍星星的人

我来这里,有很多堂皇的目的。那些堂皇的目的,在面试里说过,我不愿再提。实际上我来这儿只有一个私人的目的,那就是看星星。

这个目的,确实是十分幼稚的——再往西去,新疆西藏,广阔的无人区,有的是看星星的地方;东边山中,也有不少良好的观星地。但是于我而言,这个看星星的机会,似乎是最为唾手可得的。

于是从第一天开始,我就在夜晚提着手机去看星星拍星星。我们所在的磴口县,位于大西部,和上海约有两个小时的时差,所以天大约在晚上八点才黑下去。等到星空尽数呈现,就已经十一二点了。而且,星空受光的影响很大,地面一盏大灯,星空就会黯淡得看不见。故而看星空拍星空,首先是要能熬点夜,其次是要到黑的地方拍。

第一次看到星星们,是在到达的第一天夜里。当时基地门口的大灯开着,于是只能看到那些稍微亮点儿的,但相比往常在城里所见,也多了许多。我第一次看星星的感受大概可以用三体中的一句形容:“方寸之间,深不见底。”亮星后面,还有重重的暗星,因为光线黯淡又看不清晰,但它们就是那样闪烁着,不在乎你看见看不见。这时我总会想起一个物理学上的假说,那个条件我甚至都忘了,只记得结论,“天空将永远是亮的”。看星星的时候我确实觉得天空永远是亮的,只是亮度不均而已。那些暗的地方,兴许也有星星,只不过离得太远而已。

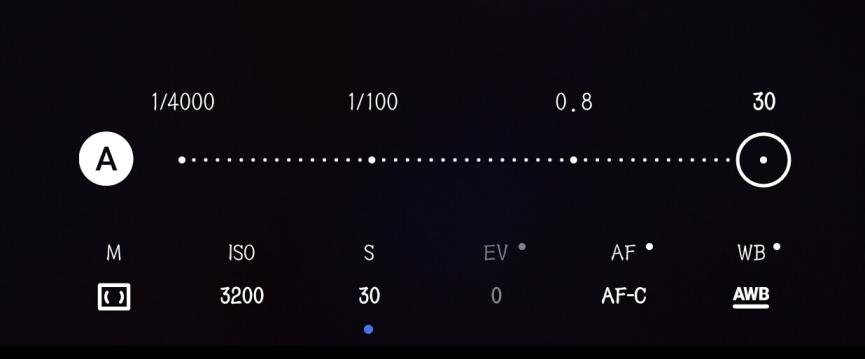

肉眼看星,总给人看不尽的感受,我就尝试着用手机拍星星。开始的尝试无疑是失败的,同样黯淡的手机屏幕上只有两三个亮点。直到到达基地的第二个晚上,有同学告诉我拍星星的秘诀,我才从此藉由手机之眼看到星空。在这里将秘诀公之于众罢(参数如图):

这张图里,曝光的时间是三十秒。手持手机,自然是拿不稳的,只好就借助外界力量。基地的场院里,晒着麦子。我们便把手机扣在地上拍摄,以保证手机的稳定。光对拍摄的效果影响很大,每当有人在夜里手持手电筒走过,我们都会站在手机旁边挡光,活像护窝的母鸡。拍出的效果确实十分震撼,几乎与网上的图片相同。我由是也生发感慨与疑惑:这样的景象,真的可以在现实中用肉眼看到吗?我不晓得。兴许可以,但是要到那种特别暗的地方吧,十里之外,一星灯火也看不到的地方,万物皆寂的地方,没有任何别人的地方,甚至是人自己,也到不了的地方。兴许如今只有动物们才看得见,而动物的眼睛又与我们的眼睛构造不同,它们到底看见看不见,终究无人知晓。

后来单纯的向天拍摄已经满足不了我了。我想拍北斗,银河和可能有的流星。于是我的设备一再升级,从用麦子堆成合适的高度来安放手机,到从同学那儿软磨硬泡借来的三脚架。大多数时候,我调好了手机的位置,任它曝光三十秒后生成照片,就站在那儿抱着双臂看星星。我看见北斗七星,于是联想到天罡北斗阵,延长一颗星星和另一个星星的连线,据说可以通到北斗星。我试着连了一下,却找不到,因为天上亮着的星星太多了。银河开始同样是黯淡的,只能在拍到的照片上窥到其中的灿烂。直到离开基地的前一天,银河才真正对我露出其面目。那天晚上是篝火晚会,一些人在喝酒唱歌,拖到很晚,躺在宿舍根本是难以入睡。恰好尿急,就绕到宿舍后边上厕所。前文已经说过,厕所是旱厕,距离宿舍有一段林间小路。那条林间小路没有灯,于是银河就一点点地展现出来。很遗憾,我贫瘠的语词丝毫无法表述我此时受到的震撼,只好再次借用大刘的比喻说一句——夜色如同天鹅绒,星星像是上面的珍宝,不知何处的探照灯永永远远地照射着它们。

治沙

据说我们在此的主要工作是治沙。上午九点左右,我们乘车抵达沙漠。沙漠是乌兰布和沙漠,我们治沙的所在地在沙漠和绿洲的边缘,登上沙丘远望,可以看到北边的阴山山脉和西边的狼山山脉。十一点半左右乘车离开。下午则是三点到五点半左右。事实上,这个看似避开了中午的时间表并不算高明:因为时差,磴口县最热的时间是三点到五点左右。恰好与我们下午出工的时间相合。

不过,活儿实际上不重。我们主要干这么几件事儿:铺设树葆以及铺设沙障,制作草方格。这些事儿的目的,主要是防风,其次是增加此处的植物含量。磴口县离黄河很近,是河套平原的起始处,种庄稼甚多,而沙漠对农田最大的危害便是沙尘暴。因此,防风固沙,尤其是防风,降低风速就极为重要。铺设沙障一方面可以提高地面对风的摩擦力,降低风速,另一方面可以遏止流沙淹没农田。铺设树葆则是增加此处土壤的含水量,以便此处生长植物。铺设草方格的原理也差不多,主要是用干草作为屏障,提高地面对风的摩擦力。

树葆是一个类似圆柱体的中空结构,圆柱体上开了许多狭长的洞,可以看到其中景象。圆柱体里边,放着一块看不清颜色的东西,据说是某种菌类的结合体,溶于水后可以给土壤提供肥力。圆柱体的上端,是一个可以拧开的小尖头,它的主要作用是收集雨水——此处还是有降水的,就我个人经验而言,来到磴口县半个月,大概下了两三场雨。当然,树葆的横截面积并不大,用于收集雨水很是不现实。所以,树葆需要配合牛皮纸使用:在牛皮纸上戳一个洞,将树葆尖头的盖子拧开,插入洞中,再盖上盖子。在此之前,要把树葆事先埋在土中。当然,牛皮纸在沙漠的大风中很容易被吹走,因此,牛皮纸要被压在事先铺好的沙障之下。铺设树葆的整个过程就是:首先做准备:铺设沙障→挖坑,埋入树葆→剪裁适当大小的牛皮纸,戳一个洞,把树葆的尖头穿过洞,盖上盖子→用沙�障压住牛皮纸→在牛皮纸靠近树葆的地方开一个洞,将灌木种子埋入。所谓沙障,是用聚乳酸酯织成的长筒装入沙子后两头打结做成的,之后把这些长筒铺成网格状,就可以用来压牛皮纸了。我们铺设树葆和沙障,主要是为内蒙古的沙林中心做实验用:因此分了好几个组别,有的横行只用铺设树葆再撒种子,有的在铺设前需要先撒入一种名为“水量子”的保水剂,再用铲子划线以使其与土壤充分混合,再铺设树葆,有的不需要铺树葆,但要撒草籽作为风的屏障,有的不需撒草籽,直接埋种子即可。铺设树葆需要大概六到七人组成小组一起工作。有些人负责挖坑和埋树葆,有些人负责剪裁牛皮纸,有些人负责将牛皮纸压在沙障下,有的人负责撒种子,撒草籽。开始大家都不太熟练,但随着一天天过去,效率便提了上去。

草方格防风的原理,大抵也是降低风速从而防沙之类。草在风中随风摇曳,随即降低风速,就达到防风的目的。不过,我们用的不是活的草,而是干草。制作草方格的步骤是这样:首先在地上按尺寸用铲子画出横线与竖线。之后将干草垛拆开,取出干草,将其与刚刚画的线垂直排布,草的垂直平分线要与铲子画出的线重合。最后用铲子沿着线使劲下压,这样草的中间就陷入线中,两端就翘起来,如同真的草一样有防风效果了。我们铺设草方格的时候,一般分为铺草工和铲子工,二者一一对应,一人铺草,一人把草铲入事先画好的坑中。我们的人数比较多,干起这个也是十分快的。

据称,我们的治沙材料,是由林草中心免费赞助的。后来我们的效率越来越高,赞助的不够了,似乎也去买了一些相关的材料。

杨树与男人

路两边是杨树,不同种类的。翘起来皮的是胡杨,白色外表笔直向上的是新疆杨,还有一些,黑杨之类,我辨不出来。然而我旁边的那个被太阳晒得黑黑,戴着顶草帽,身体圆敦敦的中年男子显然是能辨出来的,而且对此如数家珍。这些杨树是为了检测抗病性才种在这儿的,有的死了,有的活着,他说。他的儿子在旁边蹦蹦跳跳,有时低下头去玩沙,有时候玩弄着头上的草帽。对于树葆和沙子,他比我们更熟悉,这大概就是他的玩具吧。

我们的大巴在田间的道路上穿行。这里就像是中原地带的农村,很难让人联想到,这里之外几公里处,就是茫茫大漠。唯一不同的是水渠。中年男人说,水渠给杨树供水,而杨树为庄稼挡沙。只有两排的杨树,长势最好,防风效果也最好。靠近杨树的地方,庄稼矮下去,因为杨树挡了它们的阳光,吸了它们根系处的水分,然而在田的中间,庄稼因杨树而免受冰雹的侵袭。男人指着杨树上的疤痕说,这里几年前下了一场冰雹。他引着我们绕树一周,果然,只有某个方向上有疤痕。然后我们从田间出来,从玉米,向日葵和小米椒的田地里出来,从清可见底的水渠旁走上乡间公路,走上大巴。男人也上了车,和他儿子坐在同一辆车里,开在我们前面。男人熟悉这里的路,就像熟悉他的手掌上的纹路。男人熟悉杨树上的纹路,就像熟悉他手掌上的纹路。在另一些地方,我们看见专门用来测量植物净重的大窖,高达三十米的气象站,也看见梭梭和唐古特白刺。这些灌木,是这里的优势种,男人说。先有了白刺,在此处的红泥缝里扎�根。红泥是黄河带来的,多年前黄河反复泛滥,也曾流经这片土地。然后沙子来了,埋没白刺的枝干,埋没白刺枝干上的刺,于是白刺,或者活着,或者死去。死去的白刺,沙子在它们倒伏的身下隆起一座小丘,就像真正的坟墓,男人就从这些小丘旁走过。自然规律,男人说。生老病死,成住坏空,不过如此。

男人说自己已在这里工作了二十多年。他从内蒙古农业大学毕业,之后来到磴口的的沙林中心工作。他后来在这里进修,读研读博,博士论文研究的便是路两旁随处可见的新疆杨。现在也有了一些新的杂交种,男人说,这些杂交种可以抗天牛,还在研究之中。

在一大片光伏电板前面,男人说,此处的电板有好处,也有坏处。好处自然是防风与发电,坏处则是并不能使此处的沙地得到很好的改善。你们是大学生,要学会从两面看问题,他说。他在讲解时最喜欢提问,据他说因为那样可以集中大家的注意力。某次他的问题是:应该把沙漠全部变成绿洲吗?然后他指着沙地说,这也是一种独特的地貌,如果全部改成绿洲,不就失却了多样性吗?况且,经济成本太大了。

还是在光伏板前面,他恳切地劝我们来西部工作。大城市待不下去,他说,在这里,房价只有两千块一平,一个月工资却有七八千,评了职称就到一万多。这样一来,你们一个月就能挣好几平米的房子了。这里很适合躺平呀,他说,而且你们都是大学生,这里很需要你们。

后来我们去了一座纪念碑,纪念一位外国女士,赫尔玛·塞德尔,向这里捐助了120万元。我不知道这位女士的身世,也不知道她这么做的原因,只是猜测,她大概是个伊文斯式的人物。碑上有一行新的镌刻,“被授予友谊奖”,男人说,这是在给他立碑之后获了奖,新刻上�的。男人带了我们,在碑前鞠躬。

男人说这些话的时候,他的儿子,几乎是他的翻版的小男孩,在旁边或站或蹲,几乎停不住,有时候就跑到阴凉地坐着,因为太阳太晒了。我们离开每个地方的时候,男人有时候就揽起儿子的肩,笑眯眯地走去。他会是一个好父亲,我想着。

黄河与阴山

在到包头之前,我就翻了地图,晓得将会路过黄河,就等着看。等到看见黄河,就指着对同车的同学讲:这是黄河。他们都很诧异的样子,连忙打开定位。果然是黄河。这里的黄河,更像湿地滩涂,倒不怎么黄,周围照例有水鸟和钓鱼佬。后来沿着铁路去巴彦高勒,地图上黄河始终与城镇和铁路平行。在磴口县曲曲折折的田间走着的时候,黄河的踪迹也随处可见。你看不见它,但你知道它在那儿:若是没有它,这里必然是一片荒漠。

磴口县往外引出一条路,就通向黄河。这路两边净是钢铁加工企业的招牌,有的招牌破败下去,院里边乱糟糟堆着各种材料,只有石狮子兀自立在院门口。再往前走,路一转,就到黄河干渠,河套平原的大动脉。黄河在三盛公水利枢纽被切成两半。一半在旧有的河道里奔流,一半则平静在人工开凿的渠道里,枝枝丫丫导向平原的每块田地。这个在清朝就有所构想,在上世纪四十年代初步规划,在六十年代大规模动工的工程,今日仍在惠泽着整个河套地区。然而,即使不知道这水利工程的来历和伟力,人们依旧能够在此感受到黄河的脉动。在此处,黄河水业已变得浑黄。它虽然还年轻,没有经过黄土高原的历练,但已经现出了其本相,像黄土,也像黄土搓出来的人。介于它的“黄色”,它无限接近于我对“河”的定义与想象。河就是这样,永远奔涌着的,粗粝但广博,而“江”,虽然也阔大,但还是更婉约些。

且从这思绪中走出来,走到三盛公这里的桥上去。黄河的奔涌自不必说,我在中原也是见过的。然而此处却栖着许多水鸟,一种翻着白翼的,一种黑色长嘴的,在奔涌的水上盘旋。这个时候我就会不合时宜地想到杜甫的诗,“渚清沙白鸟飞回”,想到长江年轻的时候,在险峻极了的三峡中,大概也有像这里的黄河一样的豪气。

从黄河桥上走回去的时候,就放了那首《一块红布》,走到桥头的时候,正唱道:“因为我最知道你的痛苦”。

黄河与阴山之间,是城市。大概是古今概莫能外的。九原,朔方,这些史书上的名字,都曾经活跃在这里。今天,这里有磴口这样的小县城,也有巴彦淖尔这样的大市。

磴口太小。也就几条街,随意走走就能走完。政府大楼后边藏着一座小小博物馆,当我在地图上发现它的时候,自是十分惊喜,到门口去看时竟关着门,原来此处的博物馆下午三点才开门,一天加起来统共才开五六个小时,此处工作可称清闲至极。在门口等开门的时候,我们遇到了一对儿来此旅游的老夫妻,河北人,每年夏天都出来旅游,去年去了新疆。老头儿拿着手机问我附近的古城在哪儿,我只得摇头说不晓得——县城里交通不便,也无共享单车,出租车都没几辆,这二位要去城外所处荒僻之地的古城,大概十分困难。终于等到开馆,却只开了一个馆,是此地一位收藏夹收藏的粮票的集合,满墙皆是,琳琅满目。进门大厅里拐角处,也有一些陈列,是内蒙古兵团知青们捐赠的,我本不了解那段历史,浏览之下倒也觉蛮有趣味。其他展厅是不开的,门口值班的工作人员讲,说是已经变成了政府办公用地。我们好不容易来城里,就央了工作人员指了这大楼里厕所的所在:陈设十分豪华,洗手液,热水器,洗衣机一应具备。果然应了前日沙林中心博士的话:在此躺平确也舒服。

除却黄河与博物馆,磴口却也有几个可以称作“景点”的地�方,譬如曾经作为冯玉祥将军粮仓的粮仓博物馆以及据说是西北影响力最广的天主堂。粮仓博物馆一侧是粮仓的布景,另一侧是相连的几个粮仓展厅。当时时间比较紧张,我也就只能草草看完:一个展板上写着,磴口县在清朝时属于阿拉善蒙古王爷的封地,故有“王爷地”之称。今天,这里仍然有商家用“王爷地”作为自己的品牌名称。

在这里不妨扯开一句出去,讲讲去一家名为“王爷地”的肉苁蓉生产基地调研的经历。肉苁蓉乃是一种药材,寄生在一些植物例如梭梭的根部。故而在内蒙造梭梭林,是可以有些经济收入的——只要在梭梭的根部接种肉苁蓉,等其长大即可。这家名为“王爷地”的公司,据说从零几年起始,就有人在此造林并种植梭梭,接种苁蓉,如今其梭梭林已覆盖黄沙,蔚然成林。据这公司的老板讲,目前公司还开发了苁蓉食品(因为药品的标准比较高,难以达到),苁蓉茶等多种品牌。他还说,苁蓉的市场是很广大的,因为苁蓉有壮阳的功效,他们的产品已经卖到深圳等大城市。“假若一百个人里有一个愿意买我们的产品,了解苁蓉这种中药的功效,我们公司的未来就不可限量。”他还提到,他们的公司正在跟政府达成一些战略合作,因为西部开发,乡村振兴,是很伟大的事业,甚至有“将东部的数据迁移到西部计算”的说法,因为西部对于算力的需求并不高,东部的算力反而紧张,这样,埋在梭梭树下黑黢黢的肉苁蓉,竟然与东部那些洁净大楼里的电脑联系在一起了。他最后提到要给产业工人高点的工资,我查了查他嘴里的那个数目,大抵与磴口县公务员的工资平齐。之后他又说公司这两年收益不太好。我细细揣度那老板的话,觉得确也很有道理,尤其是最后提高工资的话。我想,现在的很多人,大抵是要补些阳气的。然而我又起疑:在南方,我从来没有听到过苁蓉的名号,也没有听到有什么人有过补阳的欲望。我带着这样的疑问离开了肉苁蓉基地。

说回我在磴口县的旅游罢。去完了粮仓博物馆,就去到磴口县天主堂。我以前并没去过什么宗教建筑,到了西北,反而去了,甚是稀奇。天主堂中,尽是长椅,两旁廊柱上挂着中国书法写就的圣经语录,一个不锈钢的容器上写着“圣水”的字样。一位大妈殷勤向同学们讲述“灵魂不灭”的学说。她的布道,大抵是中国化的,期间夹杂了很多“良心”之类的中国传统表述。她又说,周日的时候,有很多人会来到这里做礼拜。我看到展板说这个天主堂大概二十世纪前就有了,西方传教士千里迢迢来此,就是为了播撒所谓的“福音”,又想到刘震云的《一句顶一万句》里边,用了出埃及记的典故,却讲的是中国农村的事情,就感到中西的交融,不仅��仅是历史书上的那些战争与和平,更多的是老农民一觉醒来,发现村里多了一个怪人。

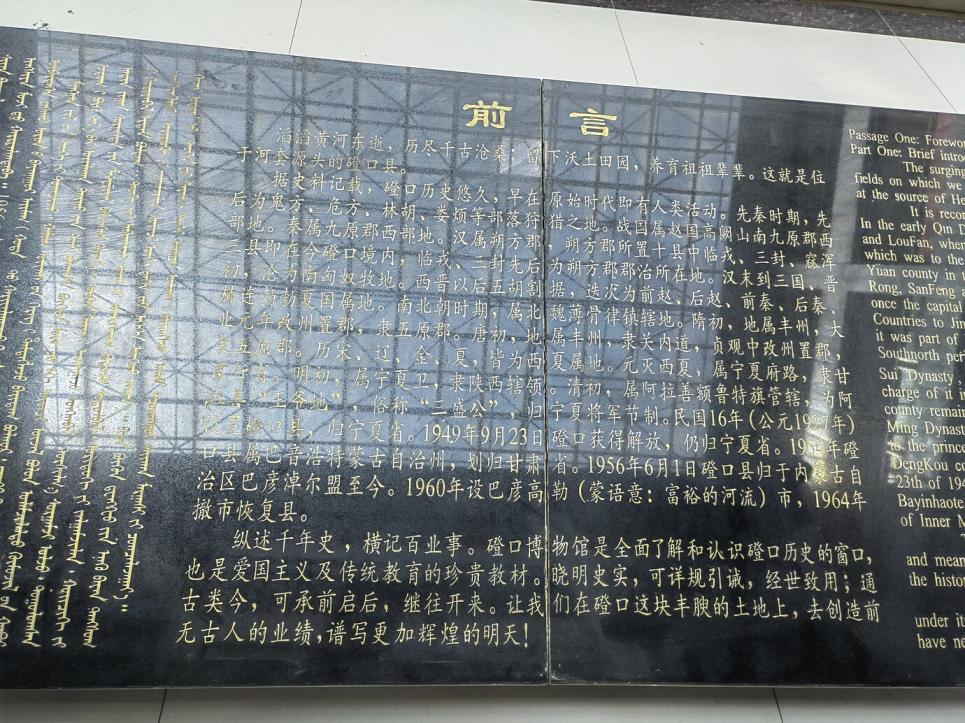

之后相隔几日,我们得了机会,坐了火车到临河去。我们治沙所在的磴口县,属巴彦淖尔治下,而临河区则是其首府所在地。相比磴口县,临河区的现代化程度显然更高些:有了共享电动车以及麦麦——毕竟是某种意义上的旅游城市。从火车站出去三公里(途经“水源路”),就到内蒙古河套文化博物院。

这里是很气派的,不必多言。博物院的大楼,几乎可以装得下两三个磴口县博物馆。但我并不多想赘述博物院的外观——博物馆之中,弥散着一种异样的气息,这气息是我从未感觉过的。

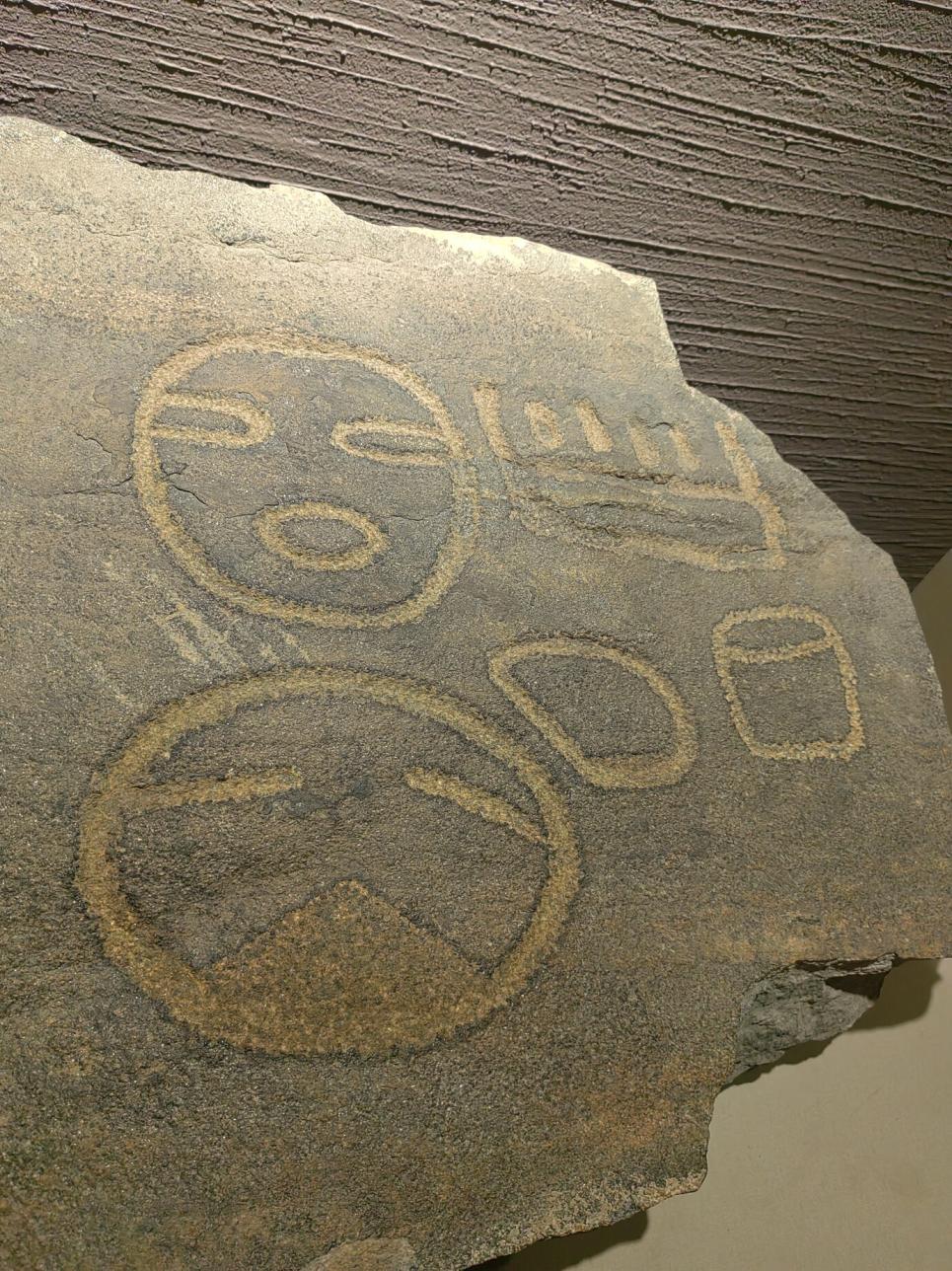

是北方的气息。在上海,我自称北方人,在这里,却只好称自己为南方的异族。在我们这南方的异族之地,远远的黄河下游,象群游荡之时,这里早已成为远古巨兽的家园。后来这里终于被文明侵占,然而,那终究是是北方的文明,大异于中土。阴山石刻上的那些痕迹,锤敲斧凿,人面和野兽散发出的粗犷和狂野传延至今。

图中的圆形凹陷,据说是星星的象形,旁侧的楷书字体,则是后来的人留下的痕迹(右上角)。这块石头,曾经是被置于岩壁上的,当那个从远远的南方迢迢到此的官员看到这样的刻画与凹陷的时候,他会把这看作神仙之力,还是人的创造呢?或许北方的那些藏在阴山里的部族,对于他而言,是敌人,也是神明吧。

对于河套文化博物馆,我最后想说的是视角。南方的博物馆,往往是以中原文化为视角的,大抵沿着我们熟悉的那些朝代,蜿蜒着排布展厅。然而在此处,视角从北方的游牧民族展开,曾经南方的朝代变换,都成了退守的配角。这样的视角,无疑是新鲜且有趣的。当然,这里的视角转换,并不算成功,南方看似离去,却像幽灵般始终在展厅里徘徊——但即使这样,这样的视角也是万分可贵的。